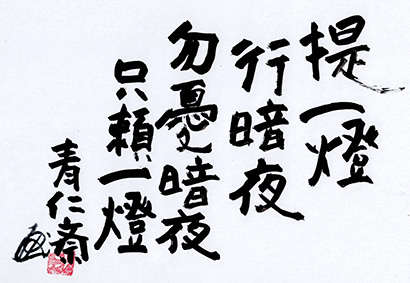

只頼一燈 一燈を提げて暗夜を行く 暗夜を憂えるなかれ 只一燈を頼め ただただひたすら打ち込め・・・・ 合気道青葉塾道場 TEL 045-902-1808 |

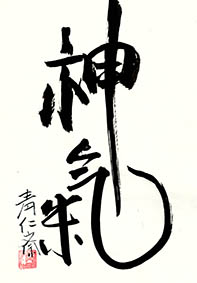

神気 神気 「しんき」・・・・合氣の氣・・力んで出す気ではない。それでは・・・・ 神の気 とは 合気道青葉塾道場 |

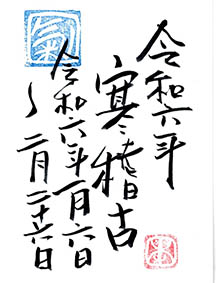

令和6年寒稽古 令和6年1月6日 土曜日 稽古始め、この日から寒稽古開始。寒さへの挑戦。 合気道青葉塾道場 TEL 045-902-1808 |

第16回琴平神社どんど焼き演武会 令和6年1月15日 月曜日 3時から行われました。合気道青葉塾道場ホームページに映像掲載。ご覧ください。 合気道青葉塾道場 TEL 045-902-1808 |

琴平神社 どんど焼 奉納演武 琴平神社のどんど焼で武術の演武をやります。青葉塾道場杖の型を披露。抜刀術も2人がやり、柳生新陰流も出場。手裏剣も登場。火がつけられて勢いが収まるまで演武をする。1月15日、月曜日。火が点けられるのが3時。そこから演武スタート。 本多青仁斎靖邦のひとり稽古 http://www.ningenkobo.com/aikidou |

合気道と杖道と居合道 合気道と同時に杖道を稽古するというのはいい。杖はいつでも出きる。どこでもいい。二人いれば太刀と杖で理合ができる。それにはまず基本。これがいいのだ。小さい子でもできる。ご年配でも楽しめる。木曜稽古会は2時間これを続ける。居合道も・・・。勿論、土曜、日曜もできる。 青葉塾道場 http://www.ningenkobo.com/aikidou TEL 045-902-1808 |

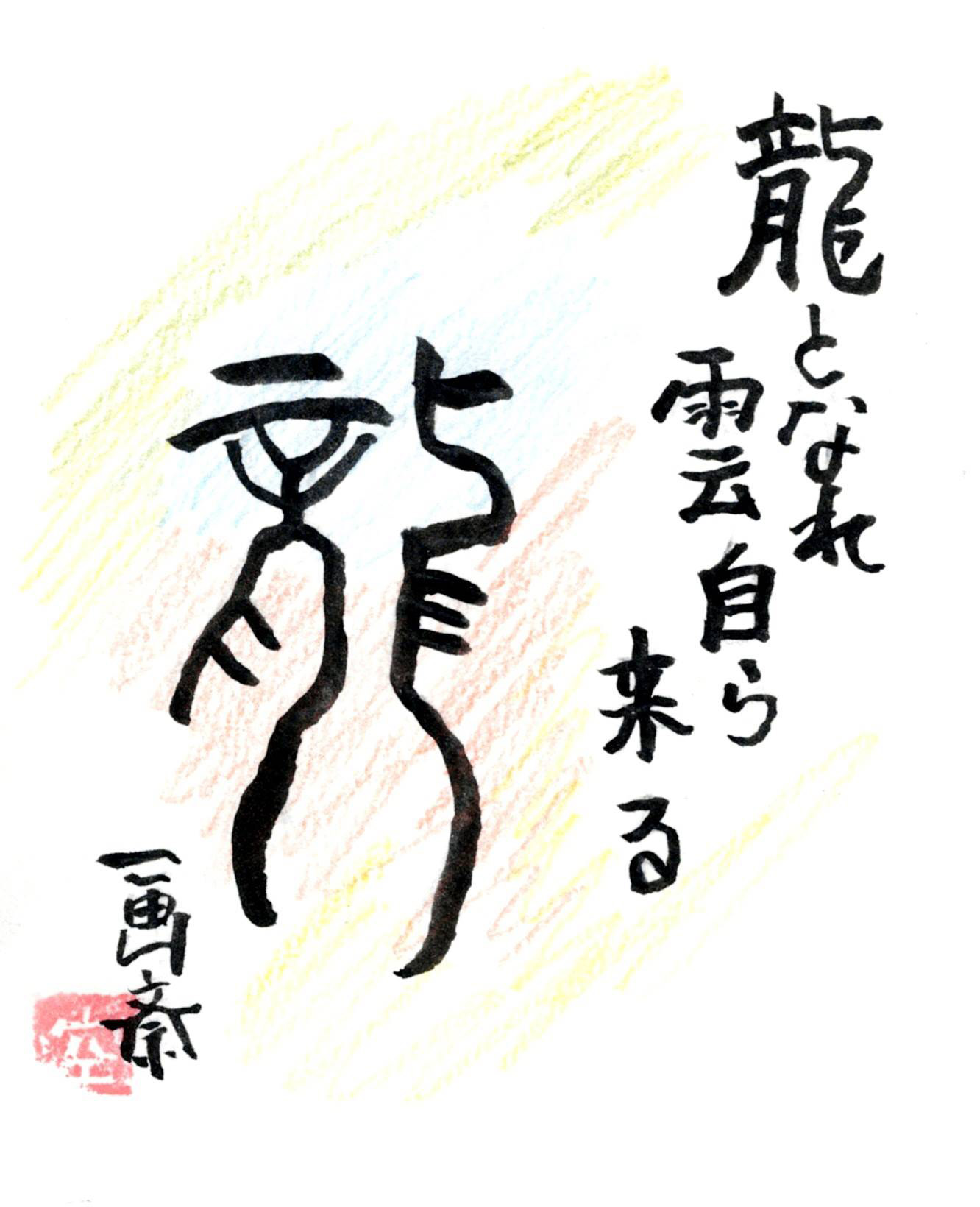

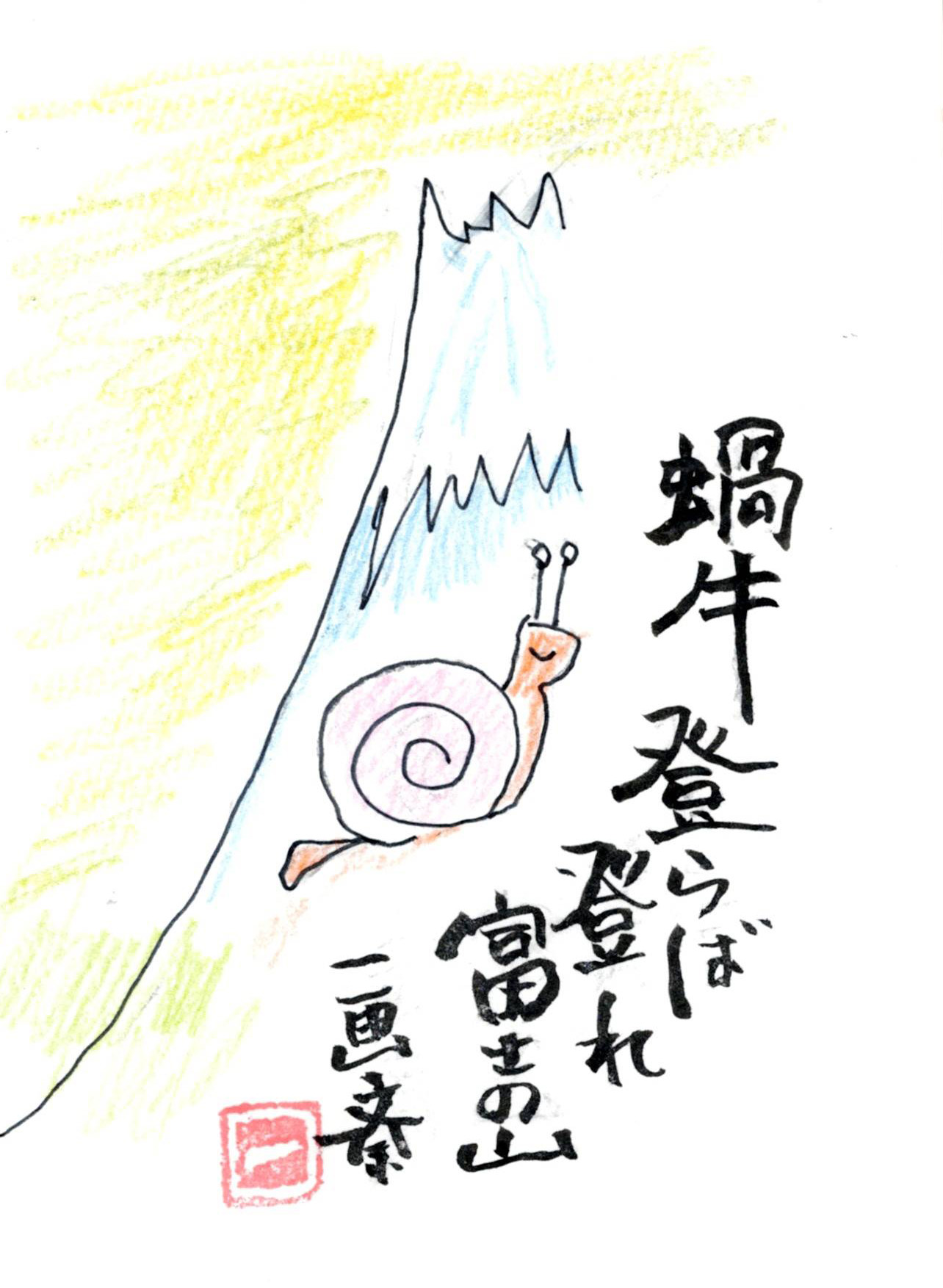

竜 今年は辰年。竜である。竜、竜、竜・・・・・・・。 合気道青葉塾道場 http://www.ningenkobo.com/aikidou TEL 045-902-1808 |

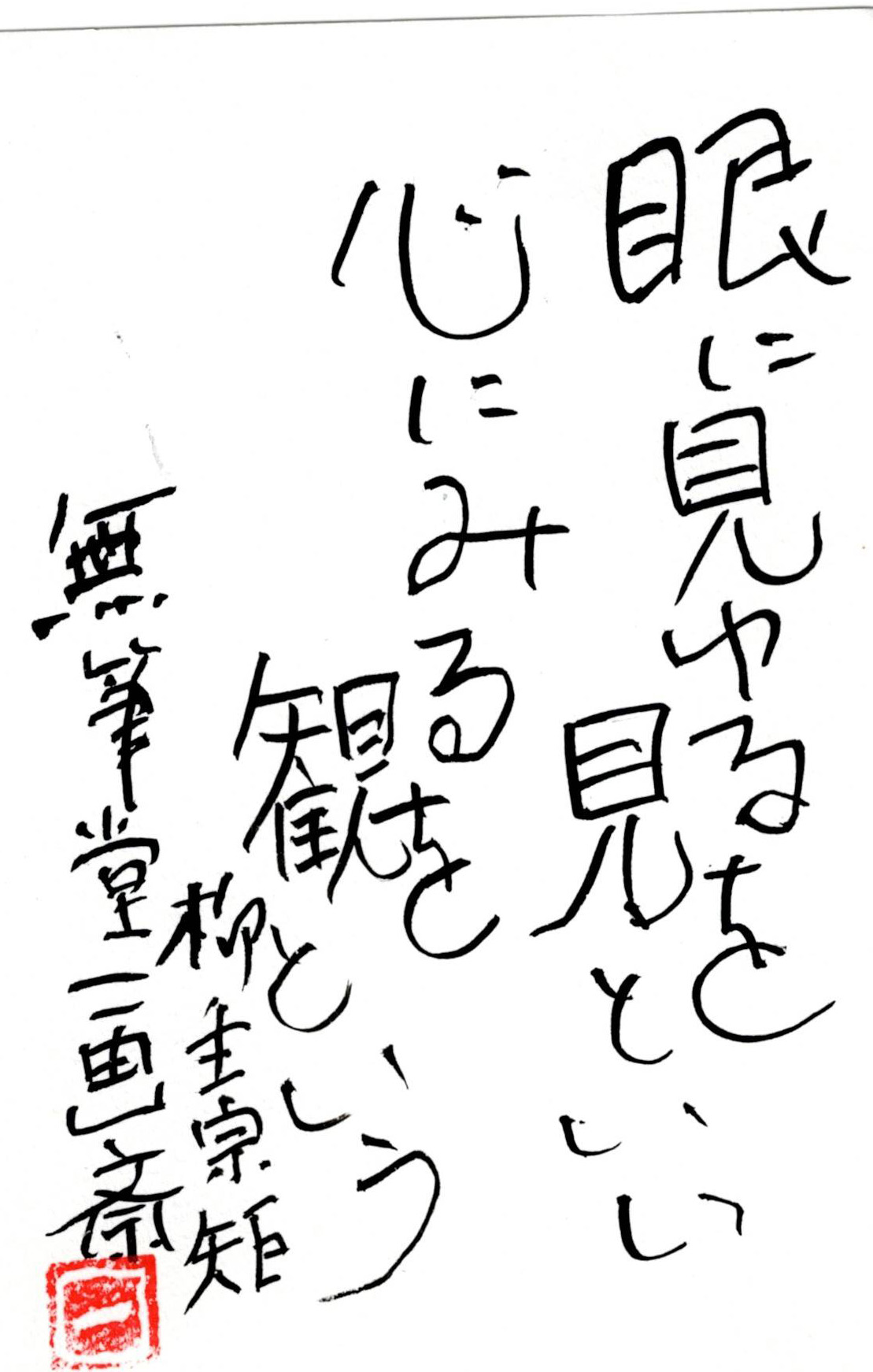

身心 結局、稽古は続けないと、なんの意味がない。今、世の中、超デジタル化時代、だからこそ、身心、アナログの世界で、鍛える。 合気道青葉塾道場 TEL 045-902-1808 |

稽古納め 令和5年 合気道青葉塾道場 稽古納め 2023.12.24 http://www.ningenkobo.com/aikidou 稽古始めは 2024.1.6 土曜稽古から 合気道青葉塾道場 TEL 045-902-1808 |

体験募集中・・・ 合気道青葉塾道場 http://www.ningenkobo.com/aikidou TEL 045-902-1808 |