第62回全日本合気道演武大会 今年は、第62回、となる全日本合気道演武大会、2025.5.24(土)、日本武道館。 写真は去年・・・・第61回大会。 合気道青葉塾道場 TEL 045-902-1808 |

琴平神社どんど焼き演武会 琴平神社のどんど焼き奉納演武 令和七年一月十五日に十七回目の琴平神社のどんど焼き奉納演武が行われました。当日はさわやかな雲がたなびく晴天に恵まれ、冬の寒気が心地よい一日でした。歴史ある琴平神社のどんど焼きの火が上がり、どんどの煙が舞い、無病息災、商売繁盛、家内安全、五穀豊穣を祈りながら新たな一年を迎える神聖な伝統行事の中で、屋外での演武に戸惑いながらも拙くはありましたが昨年に引き続き二回目の演武をするという貴重な体験をさせていただきました。また、本田先生、芹澤師範の居合抜刀術、柳生新陰流兵法、柳生心眼流体術、明府真影流手裏剣術も間近に拝見することもできました。 今年は昨年に比べ縁起物の量が少なかったのか、お焚き上げ時間が短縮されて演武を同時平行に行う場面があり、他者の演武を充分に観ることができず少し残念ではありましたが、このような貴重な奉納演武に今年も参加するご配慮をいただいたことに大変感謝しております。 吉村 昌典 |

琴平神社どんど焼き演武会 本田師範のご紹介で令和7年の琴平神社どんど焼き演武会に演武者として参加させて頂き感謝しております。柳生新陰流兵法・柳生心眼流体術荒木堂の師範の皆様や明府神影流手裏剣術の師範様の演武も見ることが出来る幸運も頂き感謝しております。青葉塾道場の芹澤先生の抜刀術も見事でしたし私と一緒に演武をした藤本さん、吉村さん、大原くんも見事でした。ここ琴平神社には天照大御神と大物主神が祀られて霊験あらたかで徳川家康も参拝したと言う記録がある由緒ある神社です。そのような神社の厄除けの願いを込めてどんど焼きと一緒に演武する幸せを感じております。これからも毎年参加させて頂きたいと思っております。ありがとうございました。 牧野和夫 |

琴平神社どんど焼き演武会 今回で、17回。17年、琴平神社どんど焼き、会場で武道演武会。好天に恵まれ、いい演武会でした。 さい。 柳生新陰流荒木堂、明府新影流手裏剣 合氣道青葉塾道場 ・・・・・。 http://www.ningenkobo.com/aikidou |

寒稽古 令和7年 稽古始め 1月5日 この日から2月27日まで、寒稽古・・・・。青葉塾道場の恒例行事。寒さの中、何日、稽古に出てくるか・・・・。 合氣道青葉塾道場 TEL 045-902-1808 |

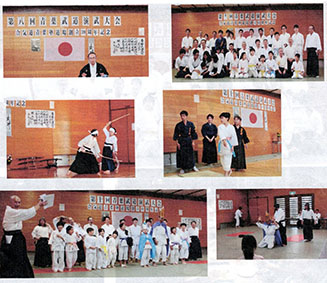

創立50周年記念演武会 今年は創立50周年の年。来年は新たな一歩・・・。さらにさらに前進! 「一念一念と 重ねて一生なり」 合気道青葉塾道場 TEL 045-902-1808 |

創立50周年記念演武会 母娘演武・・・・ 合気道青葉塾道場 TEL 045-902-1808 |

創立50周年記念演武会 少年部演武・・・・・ 合気道青葉塾道場 TEL 045-902-1808 |

創立50周年記念演武会 創立50周年記念演武大会 2024.11.23 終わりました。 出場者の記念写真・・・・・。 合気道青葉塾道場 TEL 045-902-1808 |

創立50周年 道場作って50年。相変わらない稽古姿勢。身体を築き上げる・・・。基本的な動作の繰り返し・・・・。 合気道青葉塾道場 TEL 045-902-1808 http://www.ningenkobo.com/aikidou |