千代の富士 昭和46年9月、九重部屋に稽古を見に行った。この部屋の後援会の会長さんと知り合いになって連れて行ってもらったのだ。親方は元横綱千代の山。その頃の部屋頭は横綱北の富士。稽古を最初から見せてもらった。その時撮った写真である。よく見ると右側の坊主頭。そうそう、千代の富士らしき顔つきの人物がいる。新弟子時代のその人である。まさかと思ったが間違いはない。機関紙「あしなみ」にその経緯を書いたものだ。この写真を元千代の富士、九重親方に持って行こうと思っちたら、しばらくすると突然の訃報である。左にいるのが相撲解説で人気のある北の富士勝昭。その場所全勝優勝である。私は昭和46年の10月に合気会から初段を允可されている。記念すべき出会いだった。 本多青仁斎靖邦のひとりごと 令和3年9月18日 http://www.ningenkobo.com/aikidou |

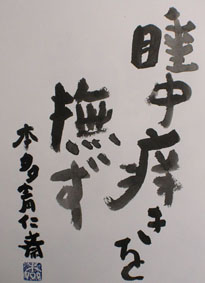

睡中痒きを撫ず 「睡中痒きを撫ず」。無邪気に眠ってる子の顔にどこからか蚊が…。すると無意識に手がその蚊を追い払う。これが武芸の極意とされる。相手の攻撃をするりとかわす。その動きは自然である。武術の稽古はそういう動きを身につけるために動きのくりかえし。終わりはない。 本多青仁斎靖邦のひとりごと http://www.ningenkobo.com/aikidou TEL 045-902-1808 aoba10@ningenkobo.com |

百から百から 平櫛田中という彫刻家の白寿の色紙に「六十七十ははなたれこぞうおとこざかりは百から百から」というのがある。私も七十八。まだはなたれこぞうだ。合気道という武道を始めて半世紀。おとこざかりの白寿までやってみよう。それには無理をしないこと。合気道は年取って若い者と同じ稽古スタイルでは怪我をする。相撲の親方が現役の関取と稽古するようなもの。彫刻の世界とは違うのだ。修行は心だ。心を錬る。合気の術の鍛錬に、少しずつ、少しずつ、邁進して行く。これが修行。 本多青仁斎靖邦のひとり稽古 http://www.ningenkobo.com/aikidou 令和3年8月7日 |

うちぬき こういう話がございます。突きを入れた時は、いつも向こうの裏へ二三尺も突き抜く心持で突け。柔術の稽古で畳の上に投げる時、ねだを打ちぬき、土の中へ三尺も投げ込むように投げよ。一刀流の海保帆平はこうも言っている。「上段から相手の面を打つ時は、必ず肛門まで討ち抜く心持で打て」。気迫、これをまず養うこと、技などにこだわるものではない。(剣術名人法) 本多青仁斎靖邦のひとりごと http://www.ningenkobo.com/aikidou 令和3年7月23日 |

勝負太刀 新流という剣術の流派がある。その技の勝負太刀にえんび身の金というものがある。これは太刀をさげてすらすらと敵に寄って誘い、太刀を打つ。それで燕が通るように、さっと後ろへ引く。敵が付け込んで打ってくる。さらにさっとうしろに飛たがえて身のかねをもって相手を打つ技である。これを、蜻蛉がえりともいっていた(撃剣叢談)、という話がございます。 本多青仁斎靖邦のひとりごと 合気道青葉塾道場 http://www.ningenkobo.com/aikidou 巻き藁切り 抜刀術 青仁斉靖邦 令和3年6月25日 |

宮本武蔵 ある日一人の少年が武蔵を訪ねてきた。父の仇討ちがあるのだが、必勝の太刀筋をご伝授願いたいというのだ。「よろしい授けよう。左に短刀を取り、右手に太刀を持ち、まっしぐらに駆け込め。敵の打つ太刀が短刀にかかった時、右の太刀で敵の胸先を突くがよろしい」。終夜この練習をして自得するところがあった。そこで再度武蔵を訪ねると、「快勝間違いなしである。明日その場に至り、腰を掛ける時、足元を見よ。蟻が這い出していたら、必勝の兆しだ」と言って少年を帰した。その場に着いて下を見ると蟻が出ている。いよいよ心丈夫に思い、勝負に及んだ。武蔵の教えたとおり、何の苦もなく、相手を倒した、という話がございます。 本多青仁斎靖邦のひとりごと http://www.ningenkobo.com/aikidou 令和3年5月15日 |

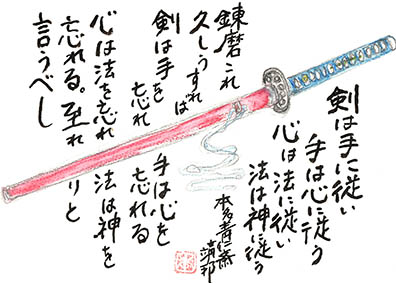

剣と杖 合気道の稽古の中に、杖術を取り入れたのは大成功だった。合気道の技は型なので技を掛けたら受け手は投げられる動作をしなければならない。少年部でこういう稽古をしていると腰を使わなくても技が成り立ってしまうので鋭い動きが育たない。一般部の大人にはこの「取り」と「受け」の申し合いは問題ない。ただ正確にいうと武術の基本、身体のバランス、これを養う稽古がいる。そこに杖の稽古だ。これは腰を使う鍛錬なのだ。子供にも大人にも悪いはずがない。 本多青仁斎靖邦のひとりごと http://www.ningenkobo.com/aikidou 令和3年5月3日 |

幕末の謎 どうも私の血には南朝系の一族の血が入ってるようだ。楠木正成像を皇居で見てから身体の中を何か得体の知れないものが蠢く。生まれは熊本・八代。後醍醐天皇の何番目かの皇子が懐良親王。九州に派遣されている。明と交流。墓は八代にある。父方の縁続きに横井がある。横井小楠は南朝復活の推進者。西郷隆盛は南朝の菊池一族の子孫。幕末の大回転はこの南朝復活劇なのだ。この一大ドラマ、入って行けば行くほど心躍る。 本多青仁斎靖邦のひとりごと http://www.ningenkobo.com/aikidou 令和3年4月21日 |

剣客の心得 小次郎と武蔵、船島の戦い、この試合からいろいろと学ぶことがある。当時の勝負は真剣だから、剣技のほかに駆け引きも必要だった。早く行って機先を制したりしたが、小次郎との試合は逆に遅らせた。その前に小次郎の刀の長さを聞いておいて、それより長い木刀を作って出かけた。わざと時間を遅らせて、小次郎をじりじりさせた。平静さをまず破っておき、試合前に小次郎が鞘を捨てると、「この勝負、わしの勝じゃ」と、声をかけ、「何と申す」と答えると、「勝つ気なら、鞘は捨てぬぞ」。こうして小次郎を怒らせ、動揺させる。自分の勝利を確実に導いている。戦争でいうと外交戦、宣伝戦にあたるものだ、という話がござます。 日本剣豪列伝・直木三十五著 より 本多青仁斎靖邦のひとりごと 令和3年4月7日 |

清水次郎長と山岡鉄舟 函館を目指した榎本武揚の軍艦は嵐にあって駿河湾へ。官軍の軍艦の攻撃で乗組員はメチャメチャ。清水の港、その死体を官軍を恐れて誰も手を出さない。「あの死体を片付けろ」と命令したのが、清水次郎長である。駿府にいた鉄舟は次郎長のところへやってきた。「何故、許可なく死体を片付けた」「船の邪魔になりますからのう」「お前は幕府に関係あるのか」「いいえ。死にやあ、旦那、仏様だあ」鉄舟は笑って、「よくやった」、「見上げたもんだ」。山岡鉄舟と侠客・次郎長との出会いである。ある時、「墓を建てるから、何か書いてくれませんか」。鉄舟は快く承諾して、「壮士之墓」とい文字をしたためた。それいらい二人は深く交際することになった。 日本剣豪列伝 直木三十五著 より 本多青仁斎靖邦のひとりごと 令和3年4月1日 |